STEPWGN DIY Page

Rear Camera

リアカメラの取付

■機種選択

カーナビとして選んだDVD楽ナビには1系統のビデオ入力があります。設定でこれをバックカメラとして使用するようにすると、リバース信号に連動してバックモニターとなるわけです。

リアカメラとして市販されているものはいくつかありますが、どれも高価です。比較的安価なものでも¥10,000を越えるものばかりです。そこでDIY魂を発揮して、セキュリティ用に販売されているカメラユニットに少し手を加えて使用することにしました。選んだ機種はレンズ付きのCMOSカラーカメラ、「SS2000CLM」というもので、日本橋の共立電子で販売されていました(現在は廃盤)。¥7,200でした。この他、左右反転機能や広角レンズの付いた車載専用のカメラユニットもありますのでご参考まで。いずれにせよユニットですので多少なりとも加工は必要です。

「SS2000CLM」はマイク付きですから、その分値段も高くなりますが、逆にマイク無し仕様のものが無いということであきらめました。まぁ将来もしリアカメラを車外に出すときはインターホンとして使えるかということで目をつぶります。また、白黒のピンホールとなるともう少し安くなったのですが、まぁこれこはこれでよしとしましょう。ただ、車載用リアカメラ専用機と違って「左右反転機能」が無いという点と画角がせまいという2点を何とかしないといけません。左右反転機能についてはカメラを前方を画面の上にして上から見下ろすような角度で取り付けることで回避しますが、画角については製品の仕様では56°しかなく、あまりに狭すぎるので広角仕様に改造します。

■広角化

原理としてはレンズの前に凹レンズを取り付ければ広角レンズになります。ところがこの凹レンズ、なかなか入手しにくいので、私はディスカウントショップなどでカゴ売りされているプラスチック製のカメラが子供のおもちゃ箱の底に眠っていたので、これのレンジファインダーを用いることにしました。

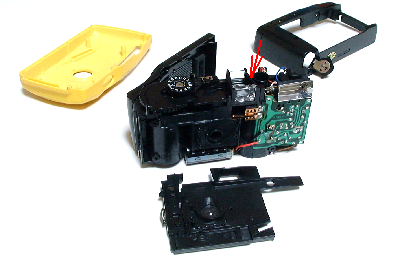

写真のように分解すると簡単にレンジファインダーが取り出せます。ストロボ内蔵カメラの場合は内部に高電圧になっているところがあるので十分な注意が必要です。

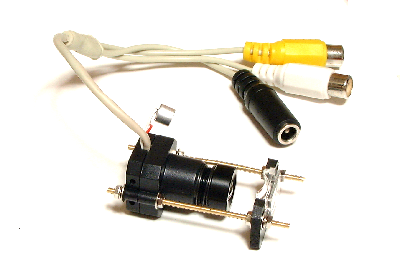

レンジファインダーは凸レンズ(接眼側)と凹レンズ(対物側)で構成されています。取り出した凹レンズがこれです。

これをカメラのレンズの前に固定します。焦点距離、画角など微妙な調整ができるように工夫してあるので、ケラレが無い最大の画角が得られる位置にセットします。

■電源

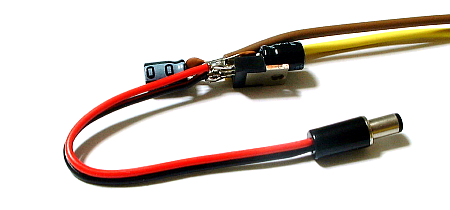

ところで「SS2000CLM」の電源は8~12Vとなっています。店の人から「12V以上は壊れるので絶対に入れないで」とのアドバイスがあったので三端子レギュレータで8Vに落とすことにしました。このケーブルを8mの長さで使用していますが、電圧が落ちたことによる画質の劣化などは特に見られないようです。写真では空中配線のままですが、半田付け後は絶縁テープでしっかりと保護しておきます。消費電流(約100mA)や使用している時間を考えれば特に放熱の必要はないでしょう。

■取付

「SS2000CLM」は防水仕様ではないので何も対策を講じなければ必然的に室内への取付けになります。今回は早く結果を見たかったので、少し手を抜いて下の写真のようにカメラユニットむき出しのまま取り付けることにしました。リアルームランプを固定しているボルトを使用しています。

■使用感

「SS2000CLM」の最低撮影可能照度は1.5lxとなっています。この程度の最低照度ではプライバシーガラス越しの撮影となると多少無理があるようです。ショッッピングセンターなどの蛍光灯付きの駐車場では少々苦労はしますが、実用上問題はありません。ところが夜間、屋外でバックランプとブレーキランプの併用程度の明るさでは明るい被写体なら何とか見えますが被写体の色が暗色の場合、殆ど何も見えません。

それとどうも取付位置が気に入らない!! 運転に際してはこの位置でも特に問題はないのですが、荷物の出し入れの時は頭か荷物のどちらかをぶつけることになりそうです。特にバイクを乗っけることを考えると間口が広いのに越したことはありません。引っ越しを検討しましょう。となるとさらなる広角化と防水対策は必須。う~む、どうも課題山積...。

■機種選択

カーナビとして選んだDVD楽ナビには1系統のビデオ入力があります。設定でこれをバックカメラとして使用するようにすると、リバース信号に連動してバックモニターとなるわけです。

リアカメラとして市販されているものはいくつかありますが、どれも高価です。比較的安価なものでも¥10,000を越えるものばかりです。そこでDIY魂を発揮して、セキュリティ用に販売されているカメラユニットに少し手を加えて使用することにしました。選んだ機種はレンズ付きのCMOSカラーカメラ、「SS2000CLM」というもので、日本橋の共立電子で販売されていました(現在は廃盤)。¥7,200でした。この他、左右反転機能や広角レンズの付いた車載専用のカメラユニットもありますのでご参考まで。いずれにせよユニットですので多少なりとも加工は必要です。

「SS2000CLM」はマイク付きですから、その分値段も高くなりますが、逆にマイク無し仕様のものが無いということであきらめました。まぁ将来もしリアカメラを車外に出すときはインターホンとして使えるかということで目をつぶります。また、白黒のピンホールとなるともう少し安くなったのですが、まぁこれこはこれでよしとしましょう。ただ、車載用リアカメラ専用機と違って「左右反転機能」が無いという点と画角がせまいという2点を何とかしないといけません。左右反転機能についてはカメラを前方を画面の上にして上から見下ろすような角度で取り付けることで回避しますが、画角については製品の仕様では56°しかなく、あまりに狭すぎるので広角仕様に改造します。

■広角化

原理としてはレンズの前に凹レンズを取り付ければ広角レンズになります。ところがこの凹レンズ、なかなか入手しにくいので、私はディスカウントショップなどでカゴ売りされているプラスチック製のカメラが子供のおもちゃ箱の底に眠っていたので、これのレンジファインダーを用いることにしました。

写真のように分解すると簡単にレンジファインダーが取り出せます。ストロボ内蔵カメラの場合は内部に高電圧になっているところがあるので十分な注意が必要です。

レンジファインダーは凸レンズ(接眼側)と凹レンズ(対物側)で構成されています。取り出した凹レンズがこれです。

これをカメラのレンズの前に固定します。焦点距離、画角など微妙な調整ができるように工夫してあるので、ケラレが無い最大の画角が得られる位置にセットします。

■電源

ところで「SS2000CLM」の電源は8~12Vとなっています。店の人から「12V以上は壊れるので絶対に入れないで」とのアドバイスがあったので三端子レギュレータで8Vに落とすことにしました。このケーブルを8mの長さで使用していますが、電圧が落ちたことによる画質の劣化などは特に見られないようです。写真では空中配線のままですが、半田付け後は絶縁テープでしっかりと保護しておきます。消費電流(約100mA)や使用している時間を考えれば特に放熱の必要はないでしょう。

■取付

「SS2000CLM」は防水仕様ではないので何も対策を講じなければ必然的に室内への取付けになります。今回は早く結果を見たかったので、少し手を抜いて下の写真のようにカメラユニットむき出しのまま取り付けることにしました。リアルームランプを固定しているボルトを使用しています。

■使用感

「SS2000CLM」の最低撮影可能照度は1.5lxとなっています。この程度の最低照度ではプライバシーガラス越しの撮影となると多少無理があるようです。ショッッピングセンターなどの蛍光灯付きの駐車場では少々苦労はしますが、実用上問題はありません。ところが夜間、屋外でバックランプとブレーキランプの併用程度の明るさでは明るい被写体なら何とか見えますが被写体の色が暗色の場合、殆ど何も見えません。

それとどうも取付位置が気に入らない!! 運転に際してはこの位置でも特に問題はないのですが、荷物の出し入れの時は頭か荷物のどちらかをぶつけることになりそうです。特にバイクを乗っけることを考えると間口が広いのに越したことはありません。引っ越しを検討しましょう。となるとさらなる広角化と防水対策は必須。う~む、どうも課題山積...。